Blog

-

De la dureté du cœur

- Le 01/01/2019

- Dans Parasha

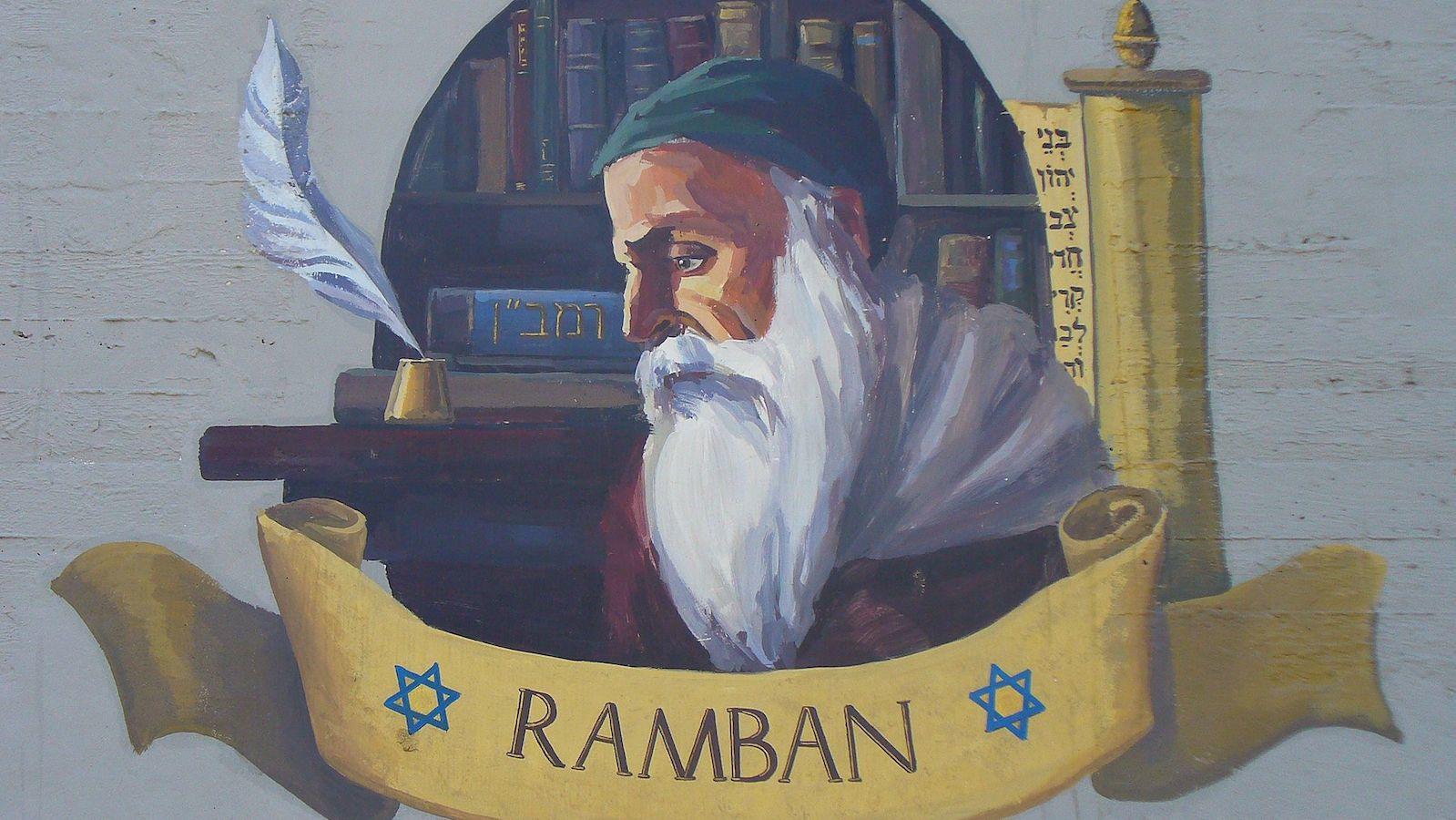

PROJET RAMBAN* SUR LA PARACHA

De la dureté du cœur.

Lecture d’un commentaire du Ramban sur Vaéra.

Le sujet que nous voulons aborder est nourri d’une littérature abondante. Il s’agit du thème de l’endurcissement du cœur de Pharaon lors des dix plaies. La plupart des commentateurs y ont vu une injure à la justice divine. En effet, comment comprendre que Dieu demande à Pharaon de renvoyer le peuple élu, alors que dans le même mouvement il l’en empêche en durcissant son cœur. Le problème est d’autant plus crucial que le thème est annoncé dès le début de la mission de Moïse, comme si celui-ci était un passage obligé de la sortie d’Egypte. Ramban hérite de cette très abondante littérature, et va montrer que les versets supportent deux lectures parallèles qui soulèvent chacune d’elles des problématiques différentes. Ce qui nous permettra de voir en quoi une question qui semble de prime abord théologique vise chaque homme dans son rapport éphémère à Dieu.

Voici le texte traduit, et découpé pour faciliter les repérages par la suite.

Et moi j’endurcirai le cœur de Pharaon (Chémot 7.3, lorsque Dieu ordonne à Moïse de parler à Pharaon pour annoncer les premières plaies).

A] Ils ont dit dans le Midrash Rabba (sur Chémot 5.6, lorsque Dieu missionne Moïse pour la première fois) : Dieu dévoile à Moïse qu’il va endurcir le cœur de Pharaon afin qu’il le juge pour avoir asservit excessivement les hébreux.

B] Un autre Midrash (sur 13.4) explique le verset ‘et moi je vais alourdir son cœur’ : 1) « Rabbi Yohanan affirme qu’il y a là une ouverture pour les renégats pour affirmer que Dieu a empêché Pharaon de revenir sur ses erreurs. 2) Rabbi Chimone dit ‘ que la bouche des renégats soit bouchée, car Dieu « se moque des moqueurs » ; il prévient la personne trois fois, s’il ne se corrige pas, c’est alors seulement qu’il fermer la porte du retour, et lui fait payer ses fautes. C’est ce qui se passa pour Pharaon, puisqu’à cinq reprises Dieu l’avertit, sans qu’il n’y prête attention, Dieu lui dit ‘tu as endurcis ta nuque, tu as alourdi ton cœur, je vais ajouter de l’erreur à ton erreur. ».

Le Midrash se préoccupe de la question posée par tous : si Dieu a endurcit son cœur, quelle est sa faute ? Il y a deux réponses, également vraies.

C] La première c’est que Pharaon, par la méchanceté gratuite envers Israël, a limité par lui-même sa capacité à se repentir. Ce phénomène est attesté par de nombreux versets. Et c’est pour ses premières actions (asservir les hébreux) qu’il a été puni.

D] 1) La seconde raison, c’est que la moitié des plaies étaient dues à son comportement, car pour les [cinq première plaies] il est dit que Pharaon endurcit lui-même son cœur (Chémot 7.13, 7.22, 7.8, 7.15, 8.28 et 9.7). Il n’a pas voulu renvoyer le peuple et respecter Dieu ; mais lorsque les plaies sont devenues trop puissantes et qu’il ne put les supporter, il s’est amollit, et voulu les renvoyer pour arrêter sa souffrance, et non pour accomplir la volonté de son créateur. 2) A ce moment, Dieu endurcit son cœur afin qu’on raconte Son Nom, comme le dit un verset ‘Je grandirai, identifié, et reconnu parmi les nations’.

3) Quant à ce qui est écrit avant même les plaies (Chémot 4.21) « et moi j’endurcirai son cœur et il n’enverra pas le peuple », il s’agissait de faire savoir à Moïse ce qui se produira lors des [cinq] dernières plaies ; comme il avait déjà été annoncé (3.19), « et Moi je sais que le roi égyptien ne vous permettra pas de sortir ; c’est la raison pour laquelle j’endurcirai le cœur de Pharaon, multipliant mes prodiges », c’est-à-dire dans le but de multiplier mes miracles au cœur de l’Egypte. 4) Dans les cinq dernières plaies ainsi que dans l’engloutissement par la mer, il est dit que « Dieu endurcira son cœur » (14.8), car « le cœur du roi est dans la main de Dieu, et il l’incline partout où il veut » (Proverbes 21.1)

רמב"ן שמות פרק ז פסוק ג

(ג) ואני אקשה את לב פרעה - אמרו במדרש רבה (שמו"ר ה ו) גילה לו שהוא עתיד לחזק את לבו בעבור לעשות בו הדין, תחת שהעבידם בעבודה קשה. ועוד שם (יג ד) כי אני הכבדתי את לבו (להלן י א), אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה. אמר רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ (משלי ג לד), מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. כך פרעה הרשע, כיון ששגר הקדוש ברוך הוא אצלו חמש פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה הקשית את ערפך והכבדת את לבך, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך:

והנה פירשו בשאלה אשר ישאלו הכל, אם השם הקשה את לבו מה פשעו, ויש בו שני טעמים ושניהם אמת. האחד, כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות גדולות חנם, נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה, כאשר באו בזה פסוקים רבים בתורה ובכתובים, ולפי מעשיו הראשונים נדון. והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפשעו, כי לא נאמר בהן רק ויחזק לב פרעה (להלן פסוק יג, כב, ח טו), ויכבד פרעה את לבו (להלן ח כח, ט ז). הנה לא רצה לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו המכות עליו ונלאה לסבול אותם, רך לבו והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו. ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו למען ספר שמו, כענין שכתוב והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וגו' (יחזקאל לח כג):

ואשר אמר קודם המכות (לעיל ד כא) ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם, יודיע למשה העתיד לעשות בו במכות האחרונות, כענין שאמר (לעיל ג יט) ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך. וזה טעם ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי, כלומר שאקשה לבו למען רבות מופתי בארץ מצרים. כי בחמש מכות האחרונות גם בטביעת הים נאמר ויחזק ה' (להלן יד ח), כי לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפוץ יטנו (משלי כא א):

La première réponse (C]) donnée par le Midrash (A]) consiste à dire que Pharaon s’est fermé lui-même les portes de la repentance en assujettissant durement le peuple. Lorsque Dieu frappé par les cris des hébreux s’adresse à Moïse, le sort de l’Egypte et de son roi sont scellés. Ils ne pourront y échapper quitte à endurcir le cœur de Pharaon, afin d’établir la justice. Le texte de la Torah n’est pas explicite, ne justifie pas explicitement l’attitude divine ; c’est la position de Rabbi Yohanan citée dans le second MIdrash (B] 1)) qui assume que le texte puisse laisser penser à des esprits mal intentionnés que Dieu est inique.

Rabbi Chimone (B]1) fait remarquer que Dieu n’a endurci le cœur de Pharaon qu’au cours des cinq dernières plaies. Rabbi Chimone[1] ne fait appel –comme le Midrash A]- à la dureté de l’esclavage imposée par Pharaon ; pour lui ce qui justifie que Dieu empêcha la repentance de Pharaon est la dynamique négative dans laquelle lui-même s’est enfermé. Il n’y a pas véritablement de faute, uniquement une dynamique amplifiée par Dieu. Le Ramban ne s’attarde pas sur cette lecture. Il laisse le lecteur du Midrash faire son travail. De ce Midrash, il retient tout de même une remarque formelle importante : Dieu n’endurcit explicitement le cœur de Pharaon qu’au cours des cinq dernières plaies.

Ramban va s’emparer de cette remarque pour proposer sa propre réponse. Celle-ci vise à rendre compte de la fin du verset qu’il commente (7.3) : ‘et je multiplierai mes prodiges au sein de la terre [d’Egypte]’. Le commentateur y décèle un message destiné au peuple égyptien à travers l’endurcissement du cœur de son chef. Le schéma est le suivant : Dieu veut que Pharaon libère le peuple non pas pour s’épargner les plaies, mais pour qu’il Le reconnaisse, lui ainsi que son peuple. Si Pharaon n’avait pas endurci son cœur au départ, il aurait libérer le peuple, cette libération témoignerait d’une réelle prise de conscience libre, même si elle a été suscitée par les cinq premières plaies. Or Pharaon n’a pas libéré le peuple ; Dieu poursuit son but par les moyens qu’il possède : il veut une reconnaissance de la part de l’Egypte et de son roi. Il continue à envoyer des plaies, mais donne la force de les supporter, il donne la force à Pharaon de ne pas céder, il contraint Pharaon et le peuple à se maintenir ferme dans leur décision initiale, il maintient –malgré eux – leur libre arbitre[2]. Dieu se montre à travers les plaies qu’il inflige à l’Egypte, mais il se montre en maintenant la force d’opposition du peuple égyptien. Dieu sait dès le départ que le peuple égyptien ne veut pas se séparer du peuple hébreu[3]. C’est pourquoi, de façon nécessaire, Dieu sera amené à endurcir le cœur de Pharaon, pour qu’il puisse se maintenir fermement dans décision initiale. Il ne s’agit pas de torturer les égyptiens mais de les amener à comprendre ma puissance.

Lorsque Pharaon renvoie le peuple, après la mort des premiers nés, il demande au peuple « de le bénir ». Le Ramban (sur Chémot 14.4) voit un aveu dans cette demande : la reconnaissance des hébreux en tant que peuple ayant une préséance auprès de Dieu.

Le problème c’est que Ramban finit ce commentaire par une allusion à un dernier endurcissement : celui qui consista à poursuivre les hébreux jusque la mer rouge, après les avoir renvoyé. Ramban lisant l’endurcissement du cœur comme la possibilité offerte aux hommes d’aller à la pointe la plus extrême de leur décision, même si les éléments se déchainent contre une telle possibilité, explique alors cet épisode : Dieu endurcit le cœur de Pharaon jusqu’à l’absurdité qui consiste à entrer dans une mer qui s’ouvre devant les hébreux, la traversant à pied secs, ‘comment se peut-il qu’ils soient arrivés à une telle folie ? si ce n’est que Dieu endurcit leur cœur’.

Tous les commentateurs voient dans l’endurcissement du cœur de Pharaon une contradiction ou une limite au le libre arbitre qui fonde la responsabilité des hommes vis-à-vis de leur fautes ; Ramban y voit au contraire une possibilité offerte par Dieu à s’affranchir des fausses raisons de la repentance, des demi-mesures qui nous font revenir parce qu’on craint pour soi, parce qu’on n’ose pas aller trop loin. Pour une fois dans l’histoire des hommes, Dieu donne carte blanche à l’homme pour aller au bout de son désir sans s’encombrer des fausses raisons qui le limite. C’est alors seulement que l’homme, arrivé au terme de son désir, à l’extrême pointe de sa liberté, rencontre fugacement Dieu. Sentiment hautement éphémère, puisqu’il ne se maintient que les quelques jours qui permettent au peuple de s’enfuir.

A plusieurs reprises Ramban[4] fait remarquer que Pharaon avait connaissance du nom de Dieu Elokim, lui faisait défaut la connaissance du tétragramme. Cette connaissance ne peut se faire qu’en dehors du cadre des limites imposées par l’existence, la ‘nature des choses’, qui sont dites dans la Torah à travers le nom Elokim. L’histoire de la rencontre de Pharaon et des égyptiens avec Dieu-tétragramme ne se produit qu’une fois éliminées les couardises et les faux-fuyants de l’existence. L’audace nécessaire à cette rencontre a été prêtée par Dieu lui-même. Cette rencontre s’est traduite par le renvoie des hébreux mais –dans le langage du Ramban- par cette demande de bénédiction.

Ramban (sur 12.32) commente cette demande ainsi : « lorsque vous sacrifierez à Dieu ainsi que vous l’avez demandé, et que vous prierez pour vous, afin que ne vous atteigne ni la peste ni le glaive, mentionnez-moi aussi ». Le glaive dont il s’agit ici, est celui qui est en jeu dans la hagada : c’est le glaive suspendu sur Jérusalem, c’est le lieu où la puissance divine s’arrête, octroie un sursis ; le lieu entre la vie et la mort, et où finalement on choisit la vie ; dans la langue du Ramban (sur chémot 5.3) : « c’est le secret des sacrifices, qui protègent de l’atteinte ».

Le moment de la rencontre entre Dieu et Pharaon, est ce moment où il est à découvert, reconnaissant son besoin de protection contre les éléments qui menacent, c’est ce moment qui réclame l’audace d’exister à ce point ultime de fragilité, le plus loin possible de la solidité et de la dureté dont a témoigné Pharaon envers le peuple de migrants qu’il accueilli. C’est ce qu’il est crucial de montrer aussi bien aux égyptiens qu’aux hébreux qui s’apprêtent à recevoir la Torah, par-delà les dessins de l’Histoire.

Franck Benhamou

* Moché ben Na'hman (Na'hmanide), Gérone 1194- Acre 1270

[1] Rabbi Chimone cherche à purger le texte des traces d’iniquités qui pourraient s’y lire. Voir Yoma 38b.

[2] C’est ainsi que Ramban contourne la très célèbre question par Maïmonide dans ses huit chapitres : Dieu peut-il enlever le libre arbitre aux hommes ?

[3] Voir commentaire du Ramban sur Chémot 1.10, qui s’oppose à Rachi.

[4] Voir commentaire sur 5.3.

-

'Mon explication est la bonne'

- Le 24/12/2018

PROJET RAMBAN* SUR LA PARACHA

"Mon explication est la bonne"

« Et voici les noms des enfants d’Israël étant descendus en Egypte » (Shémote 1, 1)

La première question sur le livre de Shémote concerne la redondance entre son premier verset et le texte de la paracha Vayigash, présentant le nom des enfants de Yaakov étant descendus en Egypte (Béréchit 46, 8-27). L’amorce de ce passage est d’ailleurs similaire : « Et voici les noms des enfants d’Israël étant descendus en Egypte » (Ibid.).

Selon le Ramban, l’objectif est de reprendre un point du livre précédant (Béréchit) afin de l’ériger en principe directeur du nouveau livre (Shémot). Cette méthode de l’Ecriture se retrouve par ailleurs dans la Bible, comme ne manque pas de le rappeler le maître. Bien que distincts par leurs objectifs, Béréchit et Shémote conservent un point de liaison indiscutable. On peut d’ailleurs avancer que ce qui était alors accessoire dans la narration -la rencontre entre Yossef et ses familles en Egypte- devient dorénavant le principal : la lignée des Hébreux et la préparation de l’esclavage.

Selon sa méthodologie habituelle, le Ramban présente d’autres réponses que les siennes, qu’il commente. La première est celle d’Ibn Ezra. Selon ce dernier, le début du sefer Shémot fait écho à la fin de Béréchit, dans la paracha Vayé’hi. Il y est écrit que Yossef vit la naissance de ses descendants de la troisième génération (50, 23). Aussi le texte souligne-t-il désormais que ses frères également virent leurs propres descendances fructifier et se multiplier, bien que peu nombreux à l’arrivée en Egypte.

Et le Ramban de commenter succinctement : Ceci n’est pas juste.

Pour comprendre cette manière de s'exprimer, il convient de revenir sur son introduction à la Torah. Il y explique qu'il citera fréquemment les commentaires de Rachi. Il ne tarit pas d'éloges à son égard, tout en rappelant qu'il sera souvent en désaccord avec celui qu'il considère comme un maître incontesté. Il note également que les thèses de Ibn Ezra seront citées, mais uniquement afin d'être réfutées. Le Ramban s'exprime alors avec un langage poétique :

ועם רבי אברהם בן עזרא. תהיה לנו תוכחת מגולה ואהבה מסותרה / Vis à vis de Rabbi Abraham, nous aurons des réprimandes dévoilées et un amour caché.

La seconde réponse est celle de Rachi : « Bien qu’Il [Hachem] les a comptés de leur vivant, Il les compte de nouveau après leur mort en les nommant, afin de faire connaître Son affection pour eux (…) ». Le Ramban rappelle que cette explication est empruntée au Midrash, et que l’idée mise en avant -la répétition des noms démontre l’affection divine- est vraie. Fidèle à sa méthodologie quant à son appréciation du commentaire de Rachi, le maître conclut néanmoins après l’éloge : « Toutefois le lien entre les versets et la conjonction de coordination [au début du livre ‘vé-élé shémote’ prouvent] que mon explication est la bonne ».

Yona GHERTMAN

* Moché ben Na'hman (Na'hmanide), Gérone 1194- Acre 1270

Texte original :

שמות פרק א

(א) טעם ואלה שמות - כי הכתוב ירצה למנות ענין הגלות מעת רדתם למצרים, כי אז גלו בראש גולים, כאשר פירשתי, ולפיכך יחזור אל תחלת הענין שהוא מפסוק וכל זרעו הביא אתו מצרימה (בראשית מו ז), ושם כתוב אחריו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו', ואותו הפסוק בעצמו הוא שהחזיר בכאן, כי אף על פי שהם שני ספרים, הספור מחובר בדברים באים זה אחר זה, וכאשר הזכיר בני יעקב קצר בבני בניו וכל זרעו, והחזיר הכלל כאשר אמר שם כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים. וכענין הזה בספר דברי הימים וספר עזרא, שהשלים דברי הימים ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' בפי ירמיהו העיר ה' את רוח כורש וגו', כה אמר כורש מלך פרס וגו', ואותם שני פסוקים בלשונם החזיר בראש ספר עזרא לחבר הספור, אלא שהיו שני ספרים, השלים הראשון במה שהיה קודם בנין הבית והספר השני מעת הבנין. וכן הדבר בשני הספרים האלה בראשית ואלה שמות:

ורבי אברהם אמר כי בעבור שהזכיר בסוף הספר הראשון כי ראה יוסף לבניו בני שלשים, הזכיר כי גם אחיו ברדתם היו מעטים ופרו ורבו. ואיננו נכון. ורש"י כתב אף על פי שמנאן בחייהם חזר ומנאן אחר מיתתן בשמותם להודיע חבתם שנמשלו ככוכבים שמוציאן במספר ומכניסן במספר, שנאמר המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא (ישעיה מ כו). ואלו דברי אגדה, והם דברים של אמת בענין החבוב שהקב"ה מחבבן וכופל שמותם תדיר, אבל קשור הפסוקים וחבורם בוא"ו הוא כמו שפירשתי

-

La bénédiction de Yossef

- Le 22/12/2018

Cycle : la Paracha selon le SFORNO*

Parashat Vayeh’i – La bénédiction de Yossef

Notre parasha contient de nombreux (et beaux !) versets relatant les bénédictions que Ya’akov accorde à ses enfants avant de mourir.

L’interprétation de ces versets est sujet à discussions chez nos commentateurs. Nous nous attacherons à l’explication du Sforno sur la bénédiction accordée à Yossef.

״בן פורת יוסף – בן פורת עלי עין – בנות צעדה עלי שור״

Le sens -même littéral ! - de ce verset ne fait pas l’unanimité. Il serait trop long de faire l’exposé des différents avis…

Le Sforno, suivant l’avis d’autres pashtanim – tel que Hizkouni – explique le terme ״בן״ comme désignant une branche.

Le verset se lirait donc : « Telle une branche, est Yossef, telle une branche au bord d’une source d’eau. Les branches en sortant longent de la muraille »

On imagine aisément les branches de roseau poussant au bord du ruisseau, faisant d’autres multiples petites branches qui finissent, à terme, à dépasser même le muret de pierres jouxtant la source.

Sforno ne s’arrête pas à expliquer le sens des mots. Il continue en renvoyant ce verset à la vie de Yossef ; et en cela, il innove par rapport aux autres pashtanim.Le roseau est ignoré des hommes vivant de l’autre côté de la muraille. Et, un jour, il dépasse de sa hauteur le mur et on découvre son existence. Pour Sforno, voilà résumée la vie de Yossef et son père Yaakov. Ce dernier ignorait tout de la vie que Yossef menait « caché par la muraille ». Et, un jour, une branche apparait en haut de la muraille ; il y a une végétation cachée, il y a un Yossef en vie…

Sforno apparait ici encore comme un maître du pshat – s’attachant au sens premier des mots, il arrive à faire vibrer le verset dans son sens simple mais limpide…

Benjamin Sznajder

*Rav 'Ovadiah Sforno, Italie 1480-1550

Texte original :

ספורנו בראשית פרק מט

(כב) בן פורת יוסף. הנה יוסף הוא בן גפן פורת ענף של גפן פוריה העושה צל לרבים כדרך הגפן כאמרו כסו הרים צלה (תהלים ה, יא) וזה כי בצלו חי יעקב ובניו במצרים:

בן פרת עלי עין בנות. וענינו היה כענין ענף של גפן פוריה סמוך למעין שהיא פורת ומגדלת בנות שהן ענפים:

צעדה עלי שור. באופן שאותה הגפן צעדה על החומה או הגדר אשר לפני העין באופן שקודם לכן לא היתה נראית מצד השני לחומה והיתה בלתי נודעת לגמרי ליושבים שם ואחר שצעדה על החומה נודעה היא ובנותיה. וכן קרה ליעקב בענין יוסף ובניו שלא היה יודע מציאות יוסף וכמו רגע נגלו אליו הוא ובניו כענין ראה פניך לא פללתי וכו': -

La ‘Hanoukiah, le sapin de Noël et les ‘gilets jaunes’

- Le 20/12/2018

La ‘Hanoukiah, le sapin de Noël et les ‘gilets jaunes’

par Yona GHERTMAN

Les interactions entre le calendrier cultuel et l’actualité sociale donnent à réfléchir.

Nous avons quitté la période de ‘Hanoukah alors que nos amis non-juifs regardent les fêtes de fin d’année approcher à grand pas. A notre grand désarroi cette année, les flammes ont été légion depuis la fin du mois de Novembre… Pas des flammes de joie, mais des feux de destruction : une colère mal digérée devenant une menace à l’encontre de biens privés ou publics.

Dans le judaïsme, la ‘révolution’ n’est pas en soi condamnable. L’action des ‘Hachmonaïm (Maccabées) qui ont lutté afin de rétablir le service de D.ieu dans le Temple de Jérusalem -dont bien sûr l’allumage de la Ménorah- n’était-elle pas une révolution ? Lorsque l’envahisseur grec a tenté d’imposer une culture autre au détriment de la Torah, la réaction militaire fracassante des insurgés juifs n’était-elle pas un refus violent de l’ordre établi ?

Certes. On se battait alors pour des valeurs fortes : préserver la transmission de la Torah aux générations futures. L’identité juive était en péril. Il fallait la défendre.

Les revendications diverses et variées des « gilets jaunes », ainsi que leur composition hétéroclite laissent pensif. Quelle révolution ? Quelle volonté de changement et dans quel objectif ? Il existe une différence certaine entre une « révolte » et une « révolution ». La première désigne une ‘simple’ action violente établie contre l’autorité. La seconde implique un projet politique et/ou idéologique construit afin de remplacer le système contesté. Les révoltes et les révolutions font peur, mais seules les révolutions sont porteuses d’un potentiel espoir… d’une vraie lueur… de ‘changement’.

On ne niera pas une inégalité visible tendant à l’injustice dans certains cas. Lorsque deux salaires d’un temps complet ne permettent pas de louer un appartement car le prix du loyer est trop élevé, on comprend le sentiment d’exaspération de ceux qui descendent dans la rue. Et après ? Réclamer la baisse de certaines taxes : est-ce un véritable projet de justice sociale ; ou bien une simple demande de sursis afin de pouvoir acheter les cadeaux qui orneront le sapin de Noël ?

Le cadeau a souvent pour objectif de calmer les tensions. C’est ainsi que le patriarche Yaakov est parvenu à amadouer son frère Essav, pourtant parti à sa rencontre avec quatre cents hommes armés. Cela peut être productif… Sur le moment. Mais à long terme, le cadeau seul ne peut permettre de faire tenir une relation durable. En effet, après la réconciliation entre les deux frères, chacun reprend finalement son chemin de son côté. L’union aura été de courte durée.

Tant qu’il n’y a pas de projet social ou sociétal commun, les gestes et les concessions ne servent qu’à apaiser les problèmes, destinés à réapparaître de manière récurrente. L’idée est toute aussi vraie entre amis, au sein d’un couple, ainsi qu’entre l’Etat et ses citoyens. Les cadeaux peuvent momentanément arrêter une révolte. Ils ne peuvent que retarder une séparation, un divorce… ou une révolution.

Car finalement, que restera-t-il de toute cette agitation lorsque les fêtes de fin d’année seront passées ? L’avenir nous le dira. En attendant, cette question fait écho à une réflexion au sujet de la comparaison entre le sapin de Noël et la ‘Hanoukiah. Si l’achat ou la préparation du sapin nécessite beaucoup d’investissement, on s’en débarrasse au début du mois de Janvier car il devient vite encombrant. Rien de tel pour la ‘Hanoukiah : une fois la fête passée, son socle est mis en évidence aux côtés des plus beaux objets de la maison dans une vitrine remarquable. La fête est passée, mais son message reste gravé en nous. La flamme est éteinte, mais elle anime sans cesse nos combats spirituels.

* Billet publié dans l'hebdomadaire 'Actualité-Juive', Décembre 2018

-

Un gouvernement national ou universel ?

- Le 19/12/2018

- Dans Parasha

בס״ד

Un gouvernement national ou universel ?

Ou comment Joseph et Yehouda ont débattu de la mondialisation de la Torah..

par Shmouel Choucroun*

La Parachat Vayeh’i qui clôt le livre de Bérechit a pour thème central les derniers instants de vie du patriarche Jacob. La famille étant à nouveau réunie et soudée en Egypte, Jacob à l’instar de son père va à priori se livrer au même exercice que ce dernier, à savoir délivrer des bénédictions avant de quitter ce monde.

Au début de notre paracha, il bénit les deux fils de Joseph, Ephraïm et Ménassé, et va même élever ces derniers au rang de tribu d’Israël.

Puis vient le tour de ses 12 fils, réunis autour de son lit et suspendus aux lèvres de leur père…

Pourtant le passage décrivant cette scène et que nous nommons plus communément « les bénédictions des 12 tribus » ne correspond pas tout à fait à cette appellation là.

Le Rav Itshak Don Abravanel zatsal, sage espagnol du moyen âge, dans son commentaire sur la torah, nous fait remarquer que Jacob semble à priori se donner à un autre exercice que celui de bénir sa progéniture.

En effet, si nous examinons le texte de plus près nous nous apercevons que les trois premiers fils de Jacob sont réprimandés et non pas bénis.

Ainsi, il s’adresse en ces mots à Reouben :

פּחז כּמים אל תותר כּי עליתה משׁכּבי אביך , אז חללת יצועי עלה

« Impétueux comme l’eau tu ne prendras pas davantage ; parce que tu es monté sur la couche de ton père alors tu as profané ce qui est monté sur la couche. »

L’aîné est ainsi sévèrement réprimandé ; impétueux voir irrespectueux envers son père lorsqu’il décida de déplacer la couche de ce dernier dans la tente de sa mère Léa épouse principale de Jacob.

La sentence tombe : tu ne prendras pas l’avantage, ton droit d’aînesse ne te permettra pas de devenir le chef d’Israël

Les deux frères suivant dans l’ordre d’âge Chimon et Lévi n’échappent non plus au courroux du père :

אָרוּר אַפָּם כִּי עָז, וְעֶבְרָתָם כִּי קָשָׁתָה; אֲחַלְּקֵם בְּיַעֲקֹב, וַאֲפִיצֵם בְּיִשְׂרָאֵל

« Maudite soit leur colère car elle fût violente, leur fureur était dur ; je les diviserai parmi les miens, je les disperserai dans Israël » s’exclame Jacob

Chimon et Lévi paient ici prix du massacre des habitants de Schem qui fût perpétré pour venger le déshonneur de leur sœur Dîna.

Encore une fois, Jacob ne procède absolument pas à des bénédictions. Au contraire nous constatons que les trois premiers fils subissent le courroux de leur père.

Vient le tour de Yehouda. Il est certainement le fils qui doit le plus redouter la parole de son père, n’a-t-il pas été à l’initiative de la vente de Joseph son frère ? N’est-il pas celui qui a causé une peine terrible à son père suite à cet épisode ?

Pourtant, Jacob délivre un tout autre verdict..

יְהוּדָה, אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ--יָדְךָ, בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךָ; יִשְׁתַּחֲווּ לְךָ, בְּנֵי אָבִיך

« Yehouda tes frères te reconnaîtront, ta main est sur la nuque de ton ennemi ; se prosterneront devant toi les fils de ton père ».

Pour résumer : Yehouda mon fils ce sera toi le chef d’Israël.

Et Jacob surenchérit :

לֹא-יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה, וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו, עַד כִּי-יָבֹא שִׁילֹה, וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים

ָ « Le sceptre n’échappera pas à Yehouda, ni l’autorité à sa descendance.. »

Le compte est bon, Jacob vient de nommer le vainqueur par k-o de toutes les disputes fraternelles, Yehouda sera le chef d’Israël car ses frères le reconnaissent comme le leader de la famille.

Après cet éclaircissement Jacob se livrera à une série de bénédiction ou prédiction envers les fils suivant hormis Joseph, dont nous évoquerons le cas par la suite.

Nous comprenons maintenant la construction de l’élocution de Jacob :

Il doit nommer un chef de clan. Le prétendant naturel est évidemment l’aîné Reouven. Mais ses actes et son caractère ne plaident pas pour lui.

Puis vient le tour du deuxième et troisième frère, mais là encore leur colère et fureur ne seraient pas des atouts pour un prétendant au trône qui doit gérer et gouverner avec patience et compassion.

Yehouda semble avoir les qualités requises et ce, malgré son implication dans la vente de Joseph, ou encore l’épisode douteux avec Tamar sa bru.

Mais pourquoi un tel choix de Jacob ? Et surtout cela ne vient-il pas contredire les rêves de Joseph ? Ces mêmes rêves qui avaient prédit que toute la famille se prosternerait devant le fils prodigue de Jacob ? Ces mêmes rêves qui avaient conduit Yehouda à envoyer son jeune frère en esclavage en Egypte et qui des années plus tard avaient conduit toute la fratrie à se prosterner devant Joseph devenu principal ministre de Pharaon entre temps ?

Alors pourquoi se détourner du rêve prophétique de Joseph ? Ne serait-ce pas dans une certaine mesure une rébellion contre la volonté de D.ieu ? Qui a mis tous les éléments en place pour que Joseph accède un jour aux plus hautes fonctions ? Des rêves de pharaon aux camarades de cellule de Joseph ?

D.ieu a disposé tous les pions de l’échiquier afin que les prédilections de Joseph se réalisent ! Alors pourquoi Jacob dans ses derniers instants de vie se détourne de ces évidences pour choisir un autre chef, en l’occurrence Yehouda et non son fils prodigue Joseph ?

Pour répondre à ces questions, revenons sur l’essence même de Joseph, principal prétendant à priori pour l’attribution de la dynastie royale avec Yehouda.

Rachi dans son fameux commentaire sur la torah commente dans la parachat Vayetsé et ce sur les versets traitant de la naissance de Joseph la chose suivante :

משנולד שטנו של עשו דהיינו יוסף (עובדיה א.יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש כו'

« Lorsque est né celui qui fera chuté Esaü à savoir Joseph, tel qu’il est dit ; « et la maison de Jacob sera semblable au feu, et la demeure de Joseph à la flamme, et la maison d’Esaü semblable à la paille »

Rachi semble expliquer qu’avec la naissance de Joseph, Jacob possède l’arme absolu contre Esaü, il tient là un être qui réduira en cendre la demeure de son terrible frère jumeau.

Pourtant si nous examinons les sources midrashiques, nous attribuons la mort d’Esaü soit à Housh le fils de Dan soit selon d’autres sources, à Yehouda en personne. A priori nous avons là une flagrante contradiction entre les sources midrashiques et un mystère à éclaircir !

Le Maharal de Prague explique dans son commentaire Gour Arié sur la Torah, que Jacob et Esaü étaient deux parties d’une seule entité. A ce titre, Jacob n’étant que l’autre partie d’Esaü, il ne pouvait lutter et vaincre totalement son frère jumeau. Ce n’est que Joseph, qui incarne l’essence profonde de Jacob et qui n’est pas relié à Esaü qui pouvait anéantir ce dernier.

Si nous devions vulgariser le concept du Maharal de Prague, nous dirions que Jacob n’avait pas dans son essence les capacités à repousser les arguments de son frère. Esaü pouvait se justifiait de sa mauvaise conduite en arguant: « si je ne suis pas un juste comme toi Jacob, c’est parce que je suis occupé à m’occuper de la construction du monde ; toi tu es tsadik, juste et pieux, car tu ne vis qu’entre les murs du Beth Hamidrash, la maison d’étude sans les tentations du monde extérieur »

Puis arrive Joseph. Le fils de Jacob va sauver l’économie du pays le plus puissant de son époque l’Egypte, permettre à des dizaines de milliers d’êtres de survivre en période de famine. Mais cela n’est pas le plus remarquable chez ce personnage. La torah vante avant tout ses qualités d’intégrité et morales. Seul dans un pays aux mœurs déviantes, trahis par ses propres frères, éloignés de son père et de ses enseignements, accusés à tord d’actes qu’il n’a pas commis, soumis aux multiples avances de l’épouse de son maître Potiphar, Joseph reste intègre et ne faute pas.

Cette foi et conduite exceptionnelle de Joseph feront de lui le seul personnage de la torah à hériter du titre de Tsadik, juste !

Nous pouvons maintenant saisir la dimension de Joseph : un être face à qui toutes les accusations contre Israël n’auraient pas d’emprise.

Pourtant ses propres frères se méfiaient de lui, voir même le méprisaient !

C’est donc là tout le malentendu qui oppose la fratrie !

Le Maharal de Prague explique que Yehouda éprouvait de la haine envers Joseph car il voyait en lui un rival pour son autorité de chef. Hors en réalité, Joseph voulait délivrer un message et uniquement un message :

Quel doit être la place de la Torah dans ce monde ?

Nous juifs, pensons à tord ou à raison pour la plupart d’entre nous que la beauté de la torah ne peut se vivre et se ressentir qu’à travers l’étude des textes sacrés, ou l’ambiance du chabbat et des jours de fête. En d’autres termes, cette beauté là ne s’adresse qu’aux gens qui vivent la torah au quotidien à savoir les juifs eux-mêmes.

Joseph vient dévoiler une autre dimension dans la torah : sa sagesse, sa grandeur est aussi palpable pour les nations mais à condition que nous sachions l’expliquer dans le langage du monde ! La torah doit être belle, les synagogues splendides, les juifs doivent pouvoir répondre à tout le savoir scientifique et culturel de leur temps pour rester crédibles et inattaquables face aux courants de pensée de l’histoire. Si ces conditions sont remplies alors, et seulement alors, les nations reconnaîtront à travers Israël le D.ieu qui les a fait sorti d’Egypte et qui a partagé de sa sagesse au mont Sinaï.

Joseph s’approche finalement dans une certaine mesure de la culture grecque.. Construire et faire avancer le monde, le souci de l’esthétique, l’attrait pour la politique.

Mais en réalité, tous ces artifices, ne sont pour Joseph que des outils pour servir la gloire de D.ieu dans ce monde.

Le beau et l’esthétique ne sont pas synonymes de vérité mais des canaux pour s’approcher de cette dernière.

Les frères voyaient en Joseph un rebelle, un égaré qui allait emprunter une voie dangereuse. Lorsqu’ils se prosterneront devant lui en Egypte des années plus tard, ils ne reconnaîtront pas sa domination politique ou patriarcale mais uniquement la véracité de sa torah.

Joseph a dévoilé au final (et cela n’était que son unique intention) que toutes les sciences et connaissances de ce monde pouvaient aussi conduire vers la gloire de D.ieu et ce à condition que l’on ne s’égare pas en chemin.

Churchill écrivait dans la langue de Shakespeare les mots suivants :

“The Greeks rival the Jews in being the most politically minded race in the world … No other two races have set such a mark upon the world … They have survived, in spite of all that the world could do against them … No two cities have counted more with mankind than Athens and Jerusalem..”

Le premier ministre de sa majesté ne voyait pas d’autres villes plus influentes dans l’histoire de l’humanité qu’Athènes et Jérusalem.

Joseph n’a pas réconcilié les deux cités, les grecs et les maccabi, mais il simplement dévoilé que Jérusalem portait en elle une richesse qui, enveloppée dans les codes de la culture de ce monde, pouvaient se dévoiler aux yeux de l’humanité.

Quant à Yehouda, son charisme auprès de ses frères, sa capacité à être un leader en temps de crise, sa force intérieur qui lui permette de reconnaître ses erreurs, en font de lui le candidat désigné pour être un chef.

Nous avons donc dans notre paracha les deux piliers du projet politique d’Israël :

- la définition des qualités de tout candidat à la souveraineté

- l’aspiration et l’espérance du projet que doit porter justement le politique. Une aspiration forte et profonde, juste et noble, un projet universel dans sa finalité sont tant d’horizon qui doivent élever le politique et ne pas le laisser seulement face à des problèmes de gestion et d’économie.

Ezechiel (chap37) prophétise dans son livre que les temps messianiques se traduiront par l’union et la fusion de Yehouda et Joseph, en d’autres termes la fin de cette distorsion inhérente à la piété profonde qui nous attache à la Torah et qui tend à éloigner depuis toujours Israël de son destin universel.

********************************************************

* Shmouel Philippe Choucroun, originaire de Marseille il passe son Bac au début des années 90 et décide de faire son Alyah. Il étudie par la suite au Machon Lev où il obtient un diplôme de Marketing et comptabilté. Il entame après cela des études rabbiniques dans différents collelim de Jerusalem où il passera des smih’ot. Il revient en France en 2005 où il travaille tout d’abord dans un programme de diffusion de la Torah dans la cité phocéenne.Il passe en parallèle des équivalences au Séminaire rabbinique de Paris et occupe depuis 2012 un poste de direction dans l’aumônerie des armées et des prisons. Auditeur de l’IHEDN et IHEMR, il participe à de nombreux programmes de dialogue interreligieux et de lutte contre la radicalisation. S’étant approché de rabbanim en erets proches de l’école de Brisk, mais aussi de la Hassidout Breslev et d’autres mouvances, il essaie de concilier et synthétiser des pensées à priori contraire ou éloignées.

-

Hanoukah et la lueur universelle

- Le 06/12/2018

Hanouka et la lueur universelle, une histoire d’écriture.

« Cantique sur la biche du matin », traditionnellement ce premier verset du Psaume 22 est pris comme une allusion à Ester. Rav Assi explique la raison pour laquelle Ester est comparée à une biche de l’aurore :

אמר רב אסי: למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך: מה שחר סוף כל הלילה - אף אסתר סוף כל הנסים. - והא איכא חנוכה! - ניתנה לכתוב קא אמרינן.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א

« Rav Assi énonce : pourquoi Ester est-elle comparée au matin ? Pour exprimer que de la même façon que le matin marque la fin de la nuit, ainsi Ester marque la fin des miracles. » Mais n’y a-t-il pas Hanouka [dont l’histoire est postérieure au récit d’Ester et relève aussi du miracle.] ? Non, ce dont on parle c’est de ce qui est destiné à être écrit.

L’histoire de Hanouka ne fait pas l’objet d’un livre dans le canon biblique, il n’est donc pas écrit. Mais le Talmud comprend qu’il existe une raison essentielle à cela : Hanouka ne fait l’objet d’aucun livre, car cette histoire n’a pas à être écrite. Le Talmud garde le silence sur cette impossibilité. Charge donc à son lecteur d’en découvrir la raison.

Ce qui est écrit c’est ce qui est universel. Ecrire c’est faire rentrer dans l’universel, et ceci pour au moins deux raisons. Tout écrivain s’adresse à un lecteur qu’il ne connait pas, lecteur sans nom ni identité, qui l’oblige à une langue rationnelle. D’autre part, tout texte écrit est amené à être lu, rompant ainsi la complicité qui se crée naturellement entre interlocuteurs. La Torah orale est destinée au peuple juif, contrairement à la Torah écrite qui peut être parcourue par tous les citoyens du monde. L’alliance entre Dieu et les hommes est elle-même scellée « sur la loi orale ». Ecrire l’histoire d’une nation c’est la faire entrer dans l’Histoire. Et l’histoire d’Ester –par exemple- peut se lire comme l’histoire de n’importe quel racisme d’état. Dieu intervient dans l’Histoire, certes en faveur d’un peuple, mais aussi pour Se montrer, S’indiquer et donner les raisons de son identité. Dieu en S’écrivant entre dans l’universel.

Hanouka désigne la fermeture du peuple juif à l’universel tel qu’il se montre chez les grecs. Socrate n’écrit pas. La démarche philosophique se présente comme une spécificité grecque, appartenant à l’identité grecque. Chez Platon, l’écriture philosophique se fait encore sous le mode du théâtre : la philosophie peine à se déclarer au grand jour. C’est Aristote qui conçoit le premier la philosophie comme universelle : il invente la logique. La Torah écrite peut s’écrire en grec que ce soit avec les caractères grecs ou même la langue grecque, à travers la Septante.

La Michna ne tente pas d’écrire Hanouka. Elle n’évente pas ‘le secret d’Israël’. Le Talmud est plus téméraire : puisqu’il écrit en quelques mots succints l’histoire de Hanouka[1].

Qu’est-ce qui résiste à l’universel dans cette fête ? La possibilité d’une intimité entre un peuple et le Dieu de l’univers. Possibilité contradictoire dans ses termes. L’infini divin renonce à l’universel en se limitant à un peuple. Ce renoncement se disait déjà dans le temple du désert, et c’est dès son intronisation que s’acte cette possibilité. Hanouka, l’intronisation, ou plutôt la réinitialisation du Temple.

Il n’est pas possible de créer une métaphysique qui soutienne que Dieu se dirige vers un peuple. C’est de cette contradiction insoutenable, inasumable, que témoigne l’impossibilité de l’écriture de Hanouka. Dans le discret miracle d’une fiole qui brûle huit jours, un ‘presque miracle’ mais seulement pour qui veut bien avoir la patience de compter. Dans le silence discret d’une lumière au cœur de l’hiver, où de concert avec les autres nations, une bougie est allumée, pour des raisons qui n’ont rien de commun avec le nocturne de l’hiver. Dans la lumière discrète que rien ne distingue des autres lampes des foyers de toute l’humanité, à l’heure la nuit.

Franck Benhamou.

[1] Sans doute que le rédacteur du Talmud sait que seuls quelques initiés iront scruter les pages denses et entremêlées de son écriture qui louvoie avec l’universel.

-

Mikets- la génuflexion

- Le 06/12/2018

Cycle : la Paracha selon le SFORNO*

Parashat Miketz – “Et ils l’appelèrent génuflexion”

Lorsque Yossef est nommé vice-roi par Pharaon impressionné par ses conseils, un verset décrit le respect qui l’entoure :

״ויקראו לפניו אברך״ (מ״א – מ״ג)

“Et ils l’appelèrent avreh’” (XLI, 43)

Quel est le sens du mot avreh’ ? Rashi en fait un mot composé : « av – Maitre en sagesse – rah’ – jeune en années » … L’interprétation laisse quelque peu sur sa faim, et semble loin des réalités linguistiques.

De manière quelque peu analogue, mais peut-être plus proche du sens réel du mot, le Rashbam y voit aussi un mot composé : « av – père/ministre – rah’ – Roi » - « ministre du Roi ».

Sforno[1] donne au terme un sens qui nous semble très contentant : en échangeant le א initial avec un ה (“pratique” tout à fait acceptable et courante), il y lit la racine ״ברך״- genou. Le titre dont Yossef est affublé serait donc, d’après Sforno « génuflexion » - « A genou ! » - terme qui décrit sans équivoque le nouveau rang auquel Yossef est élevé !

Benjamin SZNAJDER

*Rav 'Ovadiah Sforno, Italie 1480-1550

Texte original :

ספורנו בראשית פרק מא פסוק מג

(מג) ויקראו לפניו אברך. כמו הברך. כלומר כל איש יכרע על ברכיו כמו שהיו צועקים לפני המלך לומר לעם כי לו תכרע כל ברך:

[1] Le Rav Ibn Ezra et le Rada”k partagent sa lecture

-

Vaiygash 'Quand le cœur ralentit'

- Le 06/12/2018

Cycle : la Paracha selon le SFORNO*

Vaiygash : 'Quand le coeur ralentit'

Notre Paracha s’ouvre sur le plaidoyer de Yehouda au vice-roi d’Egypte afin qu’il ne garde pas prisonnier Benjamin, de peur que leur père ne meurt.

Submergé par l’émotion, le vice-roi, Yossef, se fait reconnaitre. Il s’enquiert de son père, rassure ses frères et leur raconte ce qui va advenir (les années de famine…). Il les enjoint ensuite de retourner auprès de leur père « et de lui raconter toute [sa] gloire en Egypte et tout ce qu’[ils] ont vu et de revenir avec leur père ». (Bereshit, 45,13)

Les frères retournent auprès de leur père, comblés de richesse.

Ils le retrouvent et lui racontent tout « en disant, Yossef est encore vivant et il gouverne même tout le pays d’Egypte ! [Mais] son cœur se figea car il ne les croyait pas ». (Bereshit, 45,26)

ויפג לבו (son cœur se figea), explique Sforno, indique “qu’il s’est évanoui, la vitesse de son pouls et les battements de son cœur ont légèrement diminué par rapport au moment précédent comme cela arrive généralement en cas d’évanouissement et ce du fait de la terreur [qu’il a éprouvée] lorsqu’ils ont évoqué Yossef. Car il ne les avait pas cru. Mais ensuite il revint à la vie car ils lui dirent toutes ses paroles »[1].

Que lui ont-ils dit ? Pour Sforno, ils lui dirent exactement ce qui est écrit au verset 6 : « voilà deux années que la famine est là et il y aura encore 5 années de famine ». (Bereshit, 45,6).

Autrement dit, pour Sforno, les frères mêlent deux nouvelles ; une bonne, Yossef est vivant, et une moins bonne, la famine va continuer. « Et c’est pour cela que l’esprit de Yaacov revint à la vie, il se remit progressivement de son évanouissement, grâce à la joie tempérée par l’inquiétude ». La joie n’a pas été trop forte[2].

Sforno perçoit que la séquence des événements est très importante. Une trop grande joie peut causer des dommages irréparables, en particulier lorsque la personne ne s’y attend pas. Il faut donc la nuancer. Il faut, donc, faire ralentir le cœur pour empêcher, ensuite, une trop grande accélération. Ainsi, l’évanouissement à l’annonce de la vie de Yossef puis l’annonce des 5 années de famine a permis à Yaaqov de pourvoir surmonter le choc de l’annonce de la vie de son fils.

On retrouve à nouveau cette approche toute médicale un peu plus loin dans la Paracha. Lorsqu’en plein cœur de la famine, les Egyptiens reviennent voir Yossef et lui réclament du pain. Yossef leur en donne mais le mot utilisé est alors וינהלם.

Littéralement, cela veut dire, « il les dirigea » car, explique Sforno : « il les dirigea lentement comme dans yechaya 40,11 « menant avec douceur (ינהל) les nourrices ». Il leur a donné du pain (c’est-à-dire de la nourriture) par petites quantités de manière à manger sans être rassasié comme cela s’impose dans les années de famine. (…) En effet, selon les savants de la médecine (…) trop se nourrir après [une période de] faim entraîne une maladie mortelle ». [3]

On ne peut qu’être fasciné par ces explications.

Lier ainsi le texte à la connaissance de la physiologie ne se comprend que si l’on se souvient que Sforno était médecin. Il a fait ses études de médecine à l’Université de Rome et a été diplômé en 1501.

Comme le rappelle Henri Infeld, il se place dans la lignée des grands commentateurs italiens qui mêlèrent connaissance de la Torah et connaissances profanes (sciences, médecine, philosophie) :

« Depuis le début de l’an mille il n’y eut de génération où le judaïsme italien ne put s’enorgueillir de personnalités versées « en toutes sciences ». Amorcé avec la figure prestigieuse de Rabbi Chabtaï Donnolo, kabbaliste, philosophe, mais aussi astronome, médecin de haute réputation maîtrisant avec aisance le grec et le latin, l’Italie ne cessa de voir éclore d’immenses talents qui, tous, contribuèrent à façonner la spécificité du judaïsme italien.

(…) Ce terreau vit éclore, parmi tant d’autres, Rabbi Obadia de Bartinoro, auteur du principal commentaire sur la Michna, Rabbi Obadia Sforno, Rabbi Joseph Colon, Rabbi Yehouda Messer »[4] ou Léon l’Hébreu.

La communauté juive italienne a été la première à affronter la modernité. Avec la Renaissance, les universités apparaissent. Et c’est dans ces nouveaux lieux que les Juifs purent avoir accès à des disciplines comme les sciences et la philosophie. C’est dans cette confrontation avec la modernité qu’a émergé des commentateurs comme Sforno qui peuvent, si naturellement, mêler des considérations médicales aux commentaires plus classiques.

Noémie LEBEN

*Rav 'Ovadiah Sforno, Italie 1480-1550

Texte original : Cf. notes

[1] ויפג לבו נתעלף וחסרה קצת דפיקת לבוורוחו ממה שהיה קדם, כמנהג בעלוף, מדאגת לבו בהזכירם את יוסף, ײכי לא האמן להםײ,לפיכך ײ ותהחי רוח יעקבײ (סוק כז), לא אבדה רוחו אחר כך כשהאמין, כמו שיקרה בעת השמחה הפתאומים הממיתה בצאת הרוח החיוני אל החוץ, כי אמנם נכנסה לפנים בעת הדאגה הקודמתכשלא האמין

[2] וידברו אליו את כל דברי יוסף שאמר ײועודחמש שנים,אשר אין חריש וקצירײ (פסוק ו) , כדי לערב בדבר השורה איזה ֪דאגה ִ ותחי רוח יעקב נרפא מן העלוף הקודם בהדרגת השמחה עם הדאגה

[3] וינהלם בלחם וכבר אמרו חכמי הרפואה שהשבע אחר הרעב גורם חלי ממית

[4] Henri Infeld, Education et judaïsme, entre profane et sacré, PUF, 2011, page 129.