Blog

-

Aller sur le mont du Temple ?

- Le 01/11/2014

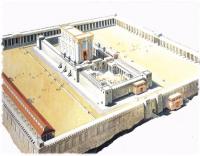

Aller sur le mont du Temple ?[1]

Est-il permis à un juif d’aller sur le mont du Temple ? Les médias présentent cette question comme une divergence d’opinion entre le rabbinat israélien et certains juifs d’obédience sioniste-religieuse[2]. Les premiers interdisent de s’y rendre par crainte de fouler l’emplacement du kodesh ha-kodashim, ou « saint des saints », l’endroit du Temple de Jérusalem strictement réservé au Cohen gadol (le grand-prêtre) qui n’y avait accès que le jour de Yom-Kippour[3]. Les seconds prétendent que l’emplacement précis du kodesh ha-kodashim est connu avec certitude, et qu’il est donc permis de se rendre sur le mont du Temple, sans crainte de transgresser l’interdiction de pénétrer l’endroit sacré.

Une fois n’est pas coutume, la réalité halakhique est plus complexe, même si ce bref résumé ne saurait être qualifié de « faux ». Une première question se pose en amont : l’interdiction de visiter l’emplacement du kodesh ha-kodashim est-elle encore valable à notre époque ? Le Rambam et le Raavad sont en discussion sur ce point. Selon le premier, la sainteté d’antan perdure sur l’emplacement du Temple, mais selon son contradicteur, la sanction de « karéte » qui frappait le profane s’approchant du kodesh ha-kodashim n’est plus d’actualité après sa destruction[4]. Est-ce à dire que le mont du Temple est devenu un endroit comme un autre d’après le Raavad ? Rien n’est moins sûr, car ce dernier ne réagit pas aux propos du Rambam indiquant que l’accès au mont du Temple –en dehors de l’emplacement interdit- ne peut se faire qu’en étant imprégné d’une crainte révérencielle[5]. En transposant la discussion à notre époque, on peut dire que selon l’un comme l’autre, la venue sur le mont du Temple dans un but touristique est sans aucun doute prohibée, même s’il est certain que le groupe de touristes japonais ne s’approchera pas de l’ancienne place du kodesh ha-kodashim…

La question de l’emplacement exact se pose donc uniquement d’après le Rambam. S’il n’est pas connu des visiteurs du mont du Temple, et même si ceux-ci y viennent exclusivement dans l’intention d’y prier, cela devra être interdit car il existe un risque de fouler la place prohibée. Cependant d’après le Raavad, il sera permis de venir sur le mont du Temple à condition d’y venir pour prier et en prenant pour cela toutes les précautions nécessaires[6]. Aussi lorsque le Radbaz[7] écrit au 16ème siècle que l’emplacement du kodesh ha-kodashim est connu, cette indication peut éventuellement permettre d’autoriser la venue sur le mont du Temple en faisant bien attention à ne pas fouler l’emplacement litigieux. Néanmoins, cette tradition rapportée étant elle-même contestée[8], le doute subsiste toujours…

… Il n’en reste pas moins qu’entre l’opinion du Raavad et cette information rapportée par le Radbaz, il existe un appui halakhique aux personnes qui voudraient monter sur le mont du Temple pour y prier, d'autant plus que des recherches archéologiques ont permis de délimiter certaines places non liées au kodesh ha-kodashim. Toutefois un autre élément, non moins important que les précédents, doit encore être pris en compte : le principe de « darké Shalom », la recherche de la paix[9]. Il se trouve que le mont du Temple et la mosquée Al Aqsa sont considérés par les Musulmans comme un lieu saint de l’Islam. En a-t-il toujours été ainsi ? Laissons aux historiens spécialisés le soin de répondre à cette question… Toujours est-il que de nos jours, le lieu est considéré comme tel. Aussi les allées et venues de juifs sont-elles regardées d’un mauvais œil, perçues bien souvent comme une tentative de désacraliser l’emplacement de la mosquée.

Reprenons jusque-là : D’après une majorité de décisionnaires[10], il est formellement interdit pour les juifs d’aller sur le mont du Temple à notre époque. De plus, le fait de s’y rendre provoque de graves conflits, préjudiciables pour « la paix ». S’il en est ainsi, pourquoi certains insistent-ils tant pour s’appuyer sur les avis permissifs ? Ne feraient-ils pas mieux de s’abstenir, quitte à mettre de côté leurs convictions halakhiques dans l’intérêt de tous ?

En réalité le problème n’est pas que politique, contrairement à ce que l’on pourrait croire. La problématique de fond concerne la perception de l’histoire juive. Est-il admissible que celle-ci n’avance pas, ou alors, pas assez vite d’après certains ? On peut comprendre leur tristesse de voir que le mont du Temple, joyaux antique du judaïsme, sert aujourd’hui à abriter un autre culte, et s’en trouve quasiment interdit d’accès aux juifs… Ce désarroi rappelle celui des compagnons de R. ‘Akiba qui s’effondrèrent à la vue des ruines du Temple de Jérusalem[11]. Que fit Rabbi ‘Akiba ? Il éclata de rire. Au-delà des versets rapportés dans le Talmud pour justifier son attitude, les commentateurs s’interrogent, troublés par ce comportement atypique. Dans son développement sur ce passage, l’auteur du ‘Aroukh laNer[12] présente une idée qui apparaît profondément actuelle : la destruction du Temple n’est pas qu’une calamité. Il s’agit aussi d’une marque de bonté divine. Dieu a déversé Sa colère sur du bois et des pierres afin de préserver le peuple d’Israël. Alors Rabbi ‘Akiba rit. Nous sommes toujours là. C’est le signe que l’histoire juive continue…

…Belle réponse à ceux qui veulent aujourd’hui risquer leur vie pour rappeler le souvenir des pierres.

[1] Malgré son caractère d’actualité « brûlante », la question posée s’inscrit dans le cadre du débat d’idées. Bien que ne partageant pas celles du Rav Yehuda Glick, je lui souhaite une refoua shelema, après l’attentat dont il a été victime, acte odieux qui ne saurait en aucun cas être justifié. YG

[2] Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre, jusqu’aux médias français. Je renvoie à cette interview du journaliste Charles Enderlin au journal Le Point, qui me semble bien résumer la perception des médias : http://www.lepoint.fr/monde/charles-enderlin-le-sionisme-religieux-a-phagocyte-toutes-les-institutions-d-israel-30-10-2014-1877232_24.php

[3] Torat Cohanim, Vaykra 16, 2. En réalité, l'emplacement du mont du Temple comporte plusieurs niveaux de "sainteté" rendant l'endroit interdit d'accès. L'entrée dans le kodesh ha-kodashim représente l'infraction la plus grave (voir Michna Kélim, chap. 1).

[4] Michné-Torah, Hilkhote Beth haBe’hira 6, 14.

[5] Ibid. 7, 2. Voir R. Ovadia Yossef, Yabia ‘Omer, Yoré Déa 26, al. 3 et 11. Lorsque le Raavad ne rajoute pas une glose en marge des propos du Rambam, c'est le signe qu'il ne s'oppose pas à son avis.

[6] Voir Ibid, al. 3.

[7] R. David Ibn Avi Zimra, 1479-1573 (Espagne/Israël) ; Shoute haRadbaz 2, 691.

[8] Voir R. Ovadia Yossef, Yabia Omer, op. cit., al. 11.

[9] Principe talmudique rapporté dans différents contextes et se fondant sur un verset du livre des Proverbes : « Tous ses chemins sont des chemins agréables et ses sentiers [des sentiers de] paix » (3, 17).

[10] Comme le note Rav ‘Ovadia Yossef dans son responsa cité supra.

[11] TB Makot 24b.

[12] R. Yaakov Ettinger, 1798-1871 (Allemagne).

-

L'ambition d'Israël

- Le 16/09/2014

L’ambition d’Israël

Le Shoul’han Aroukh rapporte la coutume de consommer le soir de Roch Hachana une tête d’agneau en prononçant au préalable la formule suivante : « Que nous soyons à la tête et non à la queue » (OH 584, 2). En réalité toute tête d’animal fait l’affaire car la pratique est surtout symbolique. Il s’agit avant tout de rappeler les bénédictions de la Torah applicables à la collectivité d’Israël lorsque ses membres respectent la loi de Dieu : « L’Eternel te mettra à la tête et non à la queue, tu ne seras jamais qu’au dessus et tu ne seras pas en dessous, si du moins tu écoutes les commandements de l’Eternel ton Dieu que je te prescris aujourd’hui d’observer et d’accomplir » (Devarim 28, 13). La bénédiction s’inverse en malédiction lorsque les mitsvote sont transgressées: « L’étranger qui sera chez toi s’élèvera de plus en plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras de plus en plus (…). C’est lui qui sera à la tête, et toi tu seras à la queue » (Devarim 28, 43-44).

Deux oppositions sont mises en évidences dans ces versets : haut/bas et tête/queue. La première est facilement compréhensible car elle rappelle une préoccupation basique de tout peuple : l’autonomie. Le maître peut se montrer bienveillant envers le serviteur, et même choisir de lui accorder des droits semblables aux siens, mais il aura toujours l’avantage de l’autonomie de décision, certains diront, de « l’autodétermination ».

La seconde opposition est plus complexe. Les nations sont comparées au corps d’un animal. Pourquoi la comparaison ne se fait-elle pas plutôt avec l’homme, le « talon » remplaçant alors la « queue » ? C’est qu’il n’est pas question une nouvelle fois d’un rapport vertical, mais plutôt d’une relation horizontale du type meneur/suiveur[1]. Quel est celui qui montre l’exemple, qui prend de facto une place de modèle par rapport à l’autre, le captivant par la luminosité qu’il renvoie ?

La réponse apportée par le texte est sans appel : Quand Israël respecte la volonté de Dieu, il devient alors le meneur, celui qui influence positivement les autres. Quand le peuple ne la respecte pas, il redevient alors un pion fondu dans la masse, suivant béatement le troupeau et sa direction qu’il ne distingue même pas.

Qu’est-il question de mener ? À quelle direction la tête sert-elle ? Nous touchons à la difficulté de cette sentence prononcée à Roch Hachana. Chacun d’entre-nous prononce la même phrase mais l’intention n’est pas la même, à l’instar de nos ambitions… Voilà qu’on nous vante les mérites « d’Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient »… Est-ce ça l’ambition à laquelle nous aspirons : imiter des modèles politiques non-inspirés de la Torah en s’imaginant ainsi « à la tête » ? Ou bien faut-il chercher du côté du développement des nouvelles technologies, dont certains se servent pour attirer les juifs de Diaspora vers le nouvel Eldorado ? Devons-nous irrémédiablement reproduire la schizophrénie des Hébreux en Egypte qui tenaient à conserver leur spécificité par le nom, l’habillement et la langue (Vayikra Rabba 32, 4) tout en ayant mis fin à la pratique de la brith-mila « pour faire comme les Egyptiens » (Chemote Rabba 1, 8) ? Il est incohérent d’imiter l’autre tout en affirmant sa particularité, mais plus encore, il est présomptueux de vouloir être le meneur de celui que l’on copie.

La tête est le centre de l’intelligence. La Torah témoigne qu’en fonction de l’attitude d’Israël, ce centre peut se déplacer. Les versets admettent que les véritables meneurs intellectuels peuvent porter en étendard une philosophie totalement déconnectée de l’intelligence de nos lois. Le juif peut bien siéger à l’Académie française, le savoir talmudique n’en reste pas moins perçu comme un joyeux folklore ou un odieux obscurantisme.

Le souhait inverse est celui que nous formulons à Roch Hachana. Il n’est en aucun cas subjectif. L’ambition recherchée n’est pas individuelle. En ce jour nous ne recherchons ni la tête des renards, ni même celle des lions, pourtant exaltée en d’autres circonstances (Avot 4, 15).

Dans son Sheer Israël, le Netsiv de Volozhin[2] oppose l’attitude assimilatrice des hébreux en Egypte à celle d’Abraham, à la fois séparé des autres et tourné vers eux ; non dans une attitude de plagiat, mais dans une posture de diffusion altruiste. La coutume rapportée par le Shoul’han Aroukh veut que la tête à priori utilisée soit celle d’un bélier, en souvenir de la ligature d’Itz’hak… C’est qu’à ce moment Abraham se fit pour le monde l’intermédiaire d’un message nouveau sur le rapport à Dieu. À la manière de la tête qui transmet des informations au reste du corps, il diffusa une croyance lumineuse tout autour de lui. En ce sens, Israël est le digne descendant d’Abraham… Du moins tel est le souhait que nous émettons à Roch Hachana.

-

Shimshone et le conflit israélo-palestinien

- Le 17/07/2014

- Dans Regard talmudique sur l'actualité

Shimshone, le conflit israélo-palestinien, et ses répercussions en France

Comme beaucoup de juifs français, je suis les informations concernant le conflit israélo-palestinien avec un œil inquiet. Ma principale inquiétude concerne son importation en France et le malaise qui parcourt la communauté juive française. Mais au-delà de ce sentiment, je suis particulièrement interpellé par les informations contradictoires circulant dans les différents médias. En discutant avec des juifs français, je m’aperçois que la majorité considère les médias nationaux, voire la France elle-même, comme anti-israélienne et pro-‘Hamas. Or, lorsque je discute avec des français d’origine arabe, je m’aperçois qu’ils accusent les mêmes médias nationaux d’être pro-israéliens.

Mon objectif n’est pas de déterminer « la vérité », d’une part car je suis conscient que « ma vérité » n’intéresse pas le lecteur qui a la sienne propre ; et d’autre part car ce blog n’est pas un support journalistique, mais un moyen de diffuser l’étude de la Torah. Je vous propose donc d’aborder ce sujet à l’aide d’une réflexion sur un passage du livre des Juges.

Le Livre des Juges (sefer Shofetim) suit le livre de Josué (sefer Yeochoua), faisant lui-même suite au Pentateuque (‘Houmash). Il y est question d’une période historique trouble. Les Bné-Israël étaient dans leur terre, mais ils s’y faisaient dominer par les nations environnantes, car ils ne servaient pas convenablement Dieu. Régulièrement, un élan de repentir les prenait, et Dieu envoyait alors un Juge (Shofet), c’est-à-dire en l’espèce, un dirigeant capable de maintenir sa population dans une autonomie plus ou moins absolue.

Shimshone est l’un de ces dirigeants. Le personnage est énigmatique. Bien que consacré à Dieu dès sa naissance, sa première volonté d’adulte est d’épouser une jolie femme philistine. Or, les Philistins étaient alors la puissance occupante en terre d’Israël. Certes, le Radak[1] précise et argumente que cette femme fut convertie avant son mariage avec Shimshon[2], et le Metsoudate David[3] montre par une lecture serrée des versets qu’elle fut choisie notamment en raison de son intelligence[4]. Toutefois le fait surprend. Ses parents sont d’ailleurs les premiers surpris, mais le suspense s’arrête avec l’affirmation du texte lui-même : « Or, ses parents ne savaient pas que cela venait de Dieu, et qu’il cherchait une occasion de nuire aux Philistins qui dominaient alors sur Israël » (14, 4).

Le Metsoudate David explique qu’une frappe de Shimshone sur les positions philistines aurait entraîné des représailles sur les Bné-Israël. Il cherchait donc à les provoquer pour les frapper en raison d’un prétexte personnel qui n’impliquerait pas son peuple. C’est effectivement ce qu’il ne tarde pas à faire. Pendant les jours de festins suivant ses noces, il lance une devinette à ses hôtes philistins avec un enjeu financier à la clef. Lui-seul connaît la réponse et les autres le comprennent. Ils menacent sa nouvelle épouse de représailles si elle ne leur transmet pas la réponse. Cette dernière interroge donc Shimshone avec insistance. Finalement le secret est lâché et les hôtes répondent donc correctement à sa devinette. Il se met alors dans un semblant de colère et déclare : « Si vous n’aviez pas labouré ma génisse, vous n’auriez pas deviné mon énigme » (14, 18). L’interprétation du Ralbag[5] semble la plus évidente : il accuse les hommes présents au festin, ou au moins l’un d’entre eux, d’avoir eu une relation sexuelle avec sa femme. Il profite donc de cette colère feinte pour massacrer trente philistins.

Après avoir quitté cette femme quelque-temps, il revient finalement vers la maison de son père, où il apprend qu’elle est désormais mariée à un autre homme. Criant à la trahison, il met le feu aux champs des Philistins. Lorsque ces derniers apprennent la raison de cette dernière attaque, ils s’en prennent à la femme et à son père qu’ils brûlèrent. Shimchone intervient après cela pour s’en prendre de nouveau à eux. Avant de procéder à un autre massacre contre les Philistins il se justifie : « Puisque vous agissez de la sorte, il faut que je me venge sur vous-mêmes, et alors je serai tranquille » (15, 7). Le Radak explique qu’il leur reprochait en réalité de ne pas s’être opposés à priori au remariage de celle qui était encore son épouse. Leur vengeance après coup n’était pas liée à son honneur, mais à la colère ressentie au sujet des dommages causés sur leurs champs.

L’histoire de Shimshone ne s’arrête pas là. Il nous semble toutefois que ce passage que nous venons de cerner constitue un tout dissociable du reste du récit et porteur de messages spécifiques. Imaginons maintenant un instant, dans l’esprit du Midrash, qu’un tribunal ait été saisi après ces faits. Quelles auraient été les réactions des parties ?

Philistins : Shimshone a commis des massacres chez nous.

Shimshone : J’ai simplement réagi à leur crime d’avoir laissé mon épouse se remarier alors que nous n’étions pas divorcés.

Philistins : Si nous n’avons rien dit, c’est que Shimshone était alors parti après avoir massacré trente hommes de chez nous.Shimshone : Si j’ai tué ces hommes, c’est que l’un d’entre eux a eu une relation sexuelle avec mon épouse sous la contrainte, et personne d’entre eux ne l’en a empêché.

Philistins : C’est un mensonge ! Il n’y a jamais eu une telle relation.

Shimshone : Même s’ils disent qu’il n’y en a pas eu, il n’en reste pas moins qu’ils m’avaient alors volé en répondant correctement à ma devinette, après avoir extorqué la réponse à mon épouse.

Philistins : Si nous avons agi ainsi, c’est qu’il a volontairement posé une question à laquelle lui-seul connaissait la réponse. En réalité, il n’est venu depuis le début que pour nous frapper, et tous ses prétextes sont fallacieux.

Shimshon : Aurais-je dû frapper les Philistins directement, et ainsi risquer leur vindicte sur mon peuple ? N’oublions pas qu’ils nous dominent. Puisqu’ils sont en position de force, il était de mon droit d’user de supercherie pour les attaquer.

Qu’aurait répondu le juge siégeant dans le tribunal ? La réponse est évidente, car le tribunal n’est autre que Dieu, et Son esprit se pose sur Shimshone à chaque nouvelle attaque contre les Philistins[6]. En revanche, si l’inspiration divine n’était pas mentionnée du tout, la réponse aurait été beaucoup plus difficile à trouver. Chacun est persuadé d’avoir raison, et effectivement, chaque critique de Shimshone et des Philistins apparaît légitime.

Il n’est pas chose aisée d’avoir du recul pour les protagonistes des conflits. Même avec du recul et un sens de la nuance affirmé, le vrai philosophe ne saurait taire sa vertu et ne pas répondre aux coups portés. Le lecteur aura compris le parallèle avec le conflit israélo-palestinien. On ne peut pas toujours demander aux parties de philosopher sur les événements, mais on peut certainement agir sur les mentalités des communautés qui les vivent indirectement. Nous avons la chance de bénéficier d’une sérénité suffisante. Profitons-en pour réfléchir aux meilleurs moyens de la conserver en évitant tout conflit et toute haine, aussi inutiles qu’improductives.

Yona GHERTMAN

[1] R. David Kim’hi, Narbonne 1160-1235 ; grammairien et commentateur de la Bible.

[2] Dans son commentaire sur Juges 13, 4. Voir dans le même esprit Rambam, Issouré Bia 13, 17.

[3] R. David et R. Yehiel b. David Altschuller, Europe de l’Est, 18ème siècle ; commentateurs bibliques.

[4] Dans son commentaire sur Juges 14, 7.

[5] R. Levi ben Guerchom (Gersonide), Bagnols, France, 1238-1344 ; commentateur biblique et philosophe.

[6] Le verset témoigne que Shimshone est « saisi de l’esprit de Dieu » lorsqu’il attaque les Philistins (cf. Juges 14, 19).

-

Pourquoi rester ?

- Le 08/06/2014

- Dans Regard talmudique sur l'actualité

Pourquoi rester ?

Les événements récents ne vont pas pour rassurer la communauté juive française. La montée de l’extrême droite en Europe, mais également la crainte des attaques terroristes et des actes antisémites font que beaucoup pensent à quitter le navire tricolore. Pendant que ces derniers rêvent de la alyah, voire la concrétisent, d’autres espèrent que les choses vont s’arranger et qu’ils pourront rester dans ce pays où ils se trouvent à leur aise.

Mais pourquoi rester ? Quelles sont les motivations des quelques irréductibles qui ne voient pas dans le départ une délivrance, mais au contraire le redoutent profondément ?

En guise de réflexion sur le sujet, nous proposons d’examiner l’attitude de Ythro, beau-père de Moïse, telle que rapportée dans le Livre des Nombres (ch. 10) :

Après avoir accompagné les Hébreux dans le désert pendant un moment, Moïse demande à son beau-père de les suivre en terre d’Israël. La réponse de ce dernier est catégorique : « Je n’irai pas. Je n’irai que vers ma terre et le lieu de ma naissance » (v. 30). Puisque Ythro reconnaît la grandeur de Dieu et accepte la mission confiée au peuple d’Israël, pourquoi refuse-t-il ainsi de le suivre vers la « terre promise » ? Plusieurs réponses sont apportées par les commentateurs, tentant notamment de comprendre la répétition apparente dans son discours : « (…) vers ma terre et le lieu de ma naissance ».

Rachi explique : « Par rapport à mes biens, et par rapport à ma famille ». Le rapport à la propriété apparaît comme la première préoccupation. Il est dur de tout quitter, de tirer un trait sur ses possessions ou sur son compte en banque. Rien ne dit qu’il sera possible de «se reconstruire » ailleurs. Cependant cette motivation matérielle s’accompagne d’une autre motivation plus noble : « la famille ». Le Sifté ‘hakhamim précise qu’Ythro désirait rentrer dans son pays natal pour convaincre ses proches de l’importance de la Torah, pour diffuser la lumière découverte aux côtés de son gendre dans le désert.

Pour Ibn Ezra, Ythro déclare : « J’habite là-bas aujourd’hui et j’y suis né ». Il existe un attachement pour notre terre natale, qui nous renvoie aux souvenirs de notre enfance et au-delà. Qui plus est, il s’agit de l’endroit dans lequel nous évoluons. Changer ses habitudes est quelque-chose de délicat, peut-être même de non-naturel. Il s’agissait certes de la démarche d’Abraham, mais celle-ci sortait justement d’une logique existentielle classique. On pourrait même avancer que la démarche du Patriarche reflète un idéal, alors que celle d’Ythro reflète davantage la réalité pratique. Notons cependant que cette réflexion concerne celui qui se sent à son aise chez lui. Or beaucoup ne se trouvent pas dans leur vie quotidienne, et sous prétexte de reproduire le cheminement d’Abraham, procèdent en fait à une simple fuite.

Enfin pour le Sforno, il convient d’établir une distinction entre les anciennes et les nouvelles générations. « Ma vieillesse ne pourrait pas supporter l’air d’une autre terre et une autre alimentation » dirait Ythro à Moïse. Plus l’âge avance plus le besoin de sédentarisation se fait sentir. La jeunesse rêve d’aventure, elle est davantage nomade, l’absence de biens et de souvenirs accumulés y aidant…

Nous pensons que ces différentes explications sont complémentaires. Il y a dans la décision de rester une part d’idéalisme (propager et diffuser la Torah autour de nous)[1], une part de pragmatisme (les affaires courantes paraissent plus faciles ici), et une part de fatalisme (on ne peut pas partir).

Tout ceci varie évidemment d’une personne à une autre et d’autres paramètres, notamment politiques, peuvent rentrer en compte. En ce qui nous concerne, il nous semble qu’on ne peut pas avancer correctement si on essaye de marcher en gardant un pied dans une valise. Alors nous continuons à bâtir notre avenir et l’avenir de nos enfants là où nous sommes, tout en étant conscients des leçons de l’Histoire, qui ont donné au concept du « juif errant » une réalité de toutes les époques.

[1] Cette motivation n’est pas la seule pouvant être considérée comme positive. Avant la diffusion de la Torah, son étude elle-même nécessite de rester dans son lieu d’habitation. On pense ainsi à Ezra, qui selon la tradition rabbinique, ne partit de Babel vers Jérusalem pour participer à la construction du second Temple, qu’après la mort de son maître (TB Meguila 16b ; Chir haChirim Rabba 5, 5).

-

D'une voix unanime (Chavouot)

- Le 29/05/2014

- Dans 'Haguim (fêtes juives)

D’une voix unanime :

Une réflexion sur la donation de la Torah

La fête de Chavouot a lieu durant la période de la donation de la Torah. C’est l’occasion de réfléchir sur la rencontre qui a eu lieu au Mont-Sinaï. Dans le texte, tout n’est que bonne volonté et empathie entre les Hébreux et Dieu, comme le montrent les versets de Chémot. Alors que Dieu leur propose d’entrer dans son alliance, le peuple entier répond d'une voix unanime: "Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons!" (Chémot 19, 8)

Pourtant, le Talmud se montre un peu plus dubitatif. Alors que les hébreux s’approchent du mont Sinaï, le verset énonce qu'ils "s’installèrent sous la montagne" (Chemot 19, 17). Rav Abdimi s’étonne qu’il ne soit pas marqué « au pied » de la montagne. Il apprend de cette irrégularité que « Dieu a retourné le mont Sinaï comme un baquet, en leur disant ‘si vous acceptez la Torah tout ira bien, si vous la refusez c’est ici que sera votre tombeau » (TB Chabbat 88a).

L’explication de Rav Abdimi semble aller à rebours de la présentation de la Torah, qui montrait un peuple ‘docile’, prêt à suivre son Dieu. Et voilà qu’en fait tout n’est que machination ! Le beau lissé de la Torah serait-il le masque de la tyrannie divine ? Y aurait-il eu un double discours ? Cette question a agité tous les lecteurs attentifs, et plusieurs solutions ont été apportées.

Le Midrash (Tan’houma Ytro 3) fait une différence entre la Torah écrite et la Torah orale : les hébreux sont prêts à accepter la Torah écrite, mais pas la Torah orale. La motivation de ce refus est expliquée par les Sages : l’étude de la Torah orale est longue, fastidieuse, alors que lire la Bible est plutôt sympathique. Une autre motivation est également invoquée : la Torah écrite indique les principes, alors que la Torah orale décrit les détails. Or, sur les principes tout le monde est d’accord : ne tue pas, ne vole pas…Mais dans les détails, tout d’un coup les dissensions apparaissent.... Puis le désaccord s'étend progressivement aux principes eux-mêmes.... Accepter des principes est facile, tant qu’ils ne touchent pas au quotidien, tant qu’ils n’exigent pas de « se prendre trop la tête ».

Il n’y a pas eu de fête du don de la Torah, car son acceptation était incomplète. Rav Abdimi précise qu’elle ne sera complétée que cinq siècles plus tard, lors de l’épisode de Pourim, à Babel. Pourquoi la Torah orale a-t-elle été acceptée à cette période ? Pour le comprendre posons une autre question en amont:

Les Hébreux, peu avant d’entrer en Israël, campent dans les plaines de Moav, c’est en cet endroit que se dit tout le livre de Dévarim, c’est en ce lieu qu’une alliance est de nouveau scellée. Pourquoi Rav Abdimi est-il si sûr que cette alliance ne concernait-elle pas l’acceptation de la Torah orale, qu’il a fallu attendre l’exil babylonien pour qu’elle soit effective ?

C’est que l’alliance sur les plaines de Moav n’est pas plus complète que celle du Mont Sinaï. Après la sortie d’Egypte, les juifs sont en attente d’une terre. Leur acceptation est liée à cette contrepartie, et leur attente n’a pas évoluée au seuil de l'entrée en terre d'Israël. Les Hébreux ont eu la force d’accepter la Torah tant qu’elle ne concernait que ses principes. Ils n’ont accepté ses détails que sous la contrainte, car ce qu’ils désiraient avant tout était d'avoir une terre. Recevoir librement la Torah orale et ses contraintes n’est possible qu’à condition de ne rien attendre de Dieu !

‘Hag Saméa’h.

-

Kamtsa et Bar Kamtsa sont sur Facebook

- Le 14/05/2014

- Dans Regard talmudique sur l'actualité

Kamtsa et Bar-Kamtsa sont sur Facebook…

L’histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa est bien connue… Ou du moins elle semble l’être : « Un homme avait pour ami un nommé Kamtsa, et pour ennemi un nommé Bar Kamtsa » (TB Guittin 55b). Ce récit talmudique commence comme une fable, dissimulant sous un voile ludique sa profondeur acerbe. « Un jour il fit un banquet. Il envoya son serviteur inviter Kamtsa. Le serviteur partit et ramena Bar Kamtsa » (Ibid.). La scène ubuesque ne peut éclipser la gravité de l’introduction de ce texte : « À cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, Jérusalem fut détruite » (Ibid.).

Résumons brièvement la suite de ce fâcheux malentendu.

Voyant que Bar Kamtsa se trouvait à sa table, l’hôte le somma de partir. Redoutant l’humiliation publique d’un départ à la vue de tous les convives, Bar Kamtsa alla jusqu’à proposer de grandes sommes d’argent pour rester au banquet. L’hôte refusa devant toutes les personnes attablées. Les Rabbins de la ville étaient présents.

La victime, profondément meurtrie de cette fâcheuse situation, détourna sa tristesse en colère, et décida de s’en prendre aux rabbins, considérés comme complices, car coupables de silence. Bar Kamtsa décida donc de monter un stratagème pour faire accuser ces derniers devant l’autorité romaine. Il encouragea l’empereur romain à envoyer une offrande au Temple de Jérusalem, puis intercepta l’animal pour lui infliger une blessure le rendant impropre au sacrifice. Que fallait-il faire dans un tel cas ? Les Rabbins étaient en discussion. Beaucoup considéraient que la préservation de relations pacifiques avec les Romains justifiait d’accepter une telle offrande. Cependant Rabbi Zekharia ben Avkoulas s’opposa à cette décision en invoquant plusieurs arguments légaux. Il finit par emporter l’assentiment de ses collègues.

À ce stade, les rédacteurs du Talmud éprouvent le besoin de faire une digression pour préciser l’opinion d’un Sage ultérieur, Rabbi Yo’hanan, selon qui « ce sont les scrupules de Rabbi Zekharia ben Avkoulas qui causèrent la destruction de notre Temple, l’incendie de notre sanctuaire, et notre exil » (TB Guittin 56a).

Selon la tradition rabbinique, le refus de ce sacrifice enflamma la colère de l’empereur, qui décida alors d’attaquer Jérusalem.

Splendide exemple de remise en question. Le réalisme est foudroyant, à la limite du pessimisme. Personne n’est épargné. Personne n’est coupable, ou plutôt, tout le monde l’est. Comment ne pas comprendre l’affliction de cet homme humilié devant les plus grands notables de sa ville ? Mais en même temps, l’hôte n’est-il pas libre de ne pas accepter à sa table son plus grand ennemi ? Les Rabbins n’ont rien dit. On leur reproche de s’être tus. Certes. Mais connaissons-nous la cause de leur silence ? Le récit ne précise pas qui était leur hôte. Nous sommes au premier siècle de notre ère. Les tensions sont à leur comble entre Juifs et Romains. Le moindre faux-pas peut être fatal. Et si l’hôte était une personne influente, un proche du procurateur romain alors en fonction à Jérusalem ? Une opposition frontale n’aurait-elle pas été la cause d’une attaque sanglante contre le corps rabbinique, voire de décrets interdisant la pratique ou l’étude de la Torah ? Et si….. Et si R. Zekharia ben Avkoulas n’avait pas été si strict dans l’application de la loi ? R. Yo’hanan l’accuse. En pensant agir dans l’intérêt de la Torah, c’est l’inverse qui se produit.

Auparavant le Talmud annonçait que l’histoire de Kamtsa et Bar-Kamtsa était la cause de la destruction de Jérusalem. R. Yo’hanan stigmatise maintenant ce Rabbin qui conseilla finalement de ne pas offrir le sacrifice de l’empereur. Qui est vraiment coupable ici ? Tout le monde l’est… Ou plutôt personne. Chacun a ses raisons.

Le Talmud présente un tableau complexe, volontairement imprécis. Les Sages du Talmud sont des Rabbins. Ils n’ont pourtant pas peur de jeter la pierre sur le corps rabbinique dans son ensemble. Lâcheté ou sévérité excessive malvenue, la critique est là, bien présente[1]. La victime n’est pas épargnée. Bar Kamtsa devient un légendaire mécréant. Tous participent à cette course inévitable vers la destruction. Chacun se renvoie la faute, mais tous ont leur part de responsabilité. Le récit exclut toute lecture manichéenne. Le drame est amplifié par l’impossibilité de se replier sur un seul coupable, qui endosserait le rôle du bouc-émissaire permettant de calmer les mauvaises consciences.

Le lien avec notre actualité communautaire mérite à peine d’être signalé. Les réseaux sociaux offrent une dimension inédite à l’histoire de Kamtsa et Bar-Kamtsa…. Kamtsa et Bar-Kamtsa sont sur Facebook… On en rigolerait presque si « l’affaire » n’était pas reprise sur le site du polémiste anti-juif Alain Soral, jubilant de cette mise en cause de l’institution consistoriale, et à travers elle, de tous les juifs, qu’elle entend représenter.

Plusieurs problèmes existent. Les sujets s’entremêlent. La confusion entre le fait-divers et les problématiques de fond est palpable. Je n’entends pas rentrer dans les détails, même si certains mériteraient d’être expliqués d’une manière pédagogique au grand public[2]. J’entends simplement souligner la complexité de la discorde. L’esprit étriqué recherche qui a tort et qui a raison. Un peu de recul montre que, bien souvent, ceux qui ont raison ont en même temps tort.

[1] Dans un autre passage talmudique (TB Shabbat 119b), les Sages enseignent que Jérusalem fut détruite à cause du mépris populaire envers les Rabbins. Loin d’être en contradiction avec le passage que nous présentons ici, ce dernier texte ajoute en réalité à la complexité de la situation. La mise en cause des autorités rabbiniques ne traduit pas simultanément l’absolution de ceux qui les dénigrent.

[2] Je pense surtout aux principes du divorce religieux. À ce sujet je renvoie notamment à mon ouvrage : Yona Ghertman, La loi juive dans tous ses états, éditions lichma, 2013, pp.121-127 : « Le problème des femmes agounot » ; ainsi qu’à la thèse récemment publiée du Grand Rabbin Daniel Dahan, Agounot : « les femmes entravées », problèmes et solutions en droit matrimonial hébraïque, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014.

-

Avec lui dans la détresse (Haggadah de Pessa'h)

- Le 07/04/2014

- Dans 'Haguim (fêtes juives)

Avec lui dans la détresse

Une lecture transversale de la Haggadah

Lorsque Dieu s’apprête à délivrer le peuple hébreu du joug égyptien, il se révèle à Moïse au milieu d’un buisson :

« Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. » (Exode 3, 2)

Rachi commente : Du milieu du buisson Et non d’un autre arbre [plus imposant], parce que « Je suis avec lui dans la détresse» (Psaumes 91, 15 ; Midrach tan‘houma 14).

Mais qu’est-ce que signifie que « Dieu est dans la détresse » ? Dieu souffrirait-il ?! Et plus précisément, que nous importe si Dieu est dans la détresse ? Ne serait-ce là qu’une simple consolation ? Une concession de Dieu faite à l’espèce humaine, mais qui n’est en réalité qu’une simple parole de réconfort ? À moins que Dieu veuille nous apprendre qu’on ne s’adresse pas à quelqu’un dans l’affliction en exhibant toute sa puissance ? Mais si c’est le cas, n’a-t-on pas là une simple règle de bienséance que la fréquentation des hommes apprend aisément ? Que vient nous apprendre le fait que Dieu est avec nous "dans la détresse" ?

Il est écrit dans le Midrach :

Que signifie [l'expression] « Je suis avec lui dans la détresse » ? Lorsque les juifs sont dans la détresse, ils n’appellent que Dieu (…). Dieu dit à Moïse : "Ne ressens-tu pas que Moi-même Je souffre lorsque Israël est dans la peine ? Apprends-le de l’endroit d’où je te parle, du milieu des ronces. S’il est possible de s’exprimer ainsi, Je suis associé à leurs souffrances". (Chemot Rabba 2, 5)

L’emploi de l’expression kavya’hol- « s’il est possible de s’exprimer ainsi »- est toujours problématique. L’expression indique qu’un paradoxe est ignoré, qu’une borne est dépassée. Très souvent, elle permet de camoufler une aberration théologique. Que nous importe la théologie, cette importation grecque au sein du judaïsme ? Certes pas grand-chose. Mais la plupart du temps, l’impression d’une théologie humaniste nous dérange. Ici, il s’agirait d’avaler le fait que Dieu souffre ! Ce qui –en plus de n’avoir aucun sens[1]- semble être en contradiction avec la façon dont la Torah parle de Lui, Dieu puissant et sûr de Lui, Dieu qui punit et sait se montrer inflexible ou généreux, mais non souffrant. D’autres devant ce scandale ont dû créer une religion…

Le Yéfé Tohar[2] résume les deux thèses qui ont été avancées pour expliquer ce texte : « Il est de la nature de Dieu de faire le bien, de procurer le bien à ses créatures, lorsqu'il ne le fait pas, c’est une transgression de sa propre bonté[3]. Seconde interprétation : puisque Son nom est identifié et dévoilé par le peuple juif, lorsque le peuple hébraïque est en souffrance c’est le contraire[4]. »

Ces deux thèses ne rendent pas compte du contexte de prière dont il est question. Le Psaume 91 présente une rencontre entre « celui qui demeure sous la protection du Tout-puissant » et Dieu. Le verset 15 donne le ton de la relation : « il m’appelle et Je lui réponds; Je suis avec lui dans la détresse, Je le délivre et le comble d’honneur». Il me semble que cette indication permet de sortir ce texte de sa gangue théologique pour le ramener à des réalités plus plates, plus humaines.

Les enfants d’Israël crient en Egypte, mais Dieu reste dans un premier temps silencieux. Crier est une façon de s’adresser à Dieu. Le cri articulé voire inexprimé est une modalité de la relation à Dieu ; c’est une modalité difficile à vivre, mais elle est à l’image de la vie des juifs en Egypte. Lorsque Dieu dit qu’Il est avec eux « dans leur détresse », ce n’est tout simplement pas vrai, Il ne souffre pas. Voilà au moins un résultat précieux. En revanche ce qui a un sens, c’est que les juifs s’adressent à Lui, au sein de la détresse, en employant une langue qui est celle de la détresse, de la souffrance, de l’oppression.

Insistons, c’est une modalité de la relation à Dieu ; mais pas la seule. Quand Dieu se révèle « au milieu du buisson », il ne s’agit pas de montrer Dieu en lui-même[5], mais Dieu tel qu’Il apparaît à Moïse, et tel que les juifs le ressentent à ce moment-là. Ce qu’il s’agit de faire à la fin de l’exil, c’est de déplacer cette relation douloureuse. La relation à Dieu du sein de la souffrance se transforme en une relation à Dieu du sein de la liberté. Cette seconde modalité de la relation à Dieu est dans un sens plus risquée, toujours menacée par l’arrogance humaine prétendument libre et sans attache. Cependant cette relation est plus riche d’une autre tonalité. Elle n’est pas forcée, comme le pauvre est forcé à mendier. Plus libre, elle donne une autre modalité de relation à Dieu : un Dieu perçu dans la responsabilité de sa propre vie. Cette modalité plus périlleuse doit sans doute être explorée après l’exil forcé.

C’est du changement de la première modalité à la seconde dont parle la Haggadah de Péssa’h. Rappelons les faits : la totalité du texte se trouve être un commentaire d’un passage de la Torah qui devait être lu lorsqu’on amenait les prémices au Temple :

« Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit en Egypte, y vécut étranger, peu nombreux d'abord, puis y devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Alors les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous imposèrent un dur servage. Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères; et l'Éternel entendit notre plainte, Il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse, et Il nous fit sortir de l'Egypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges; et Il nous introduisit dans cette contrée, et Il nous fit présent de cette terre, une terre où ruissellent le lait et le miel » (Deutéronome 26, 5 à 26, 9)

C’est pourquoi, on commence par expliciter la basse extraction des juifs, dont les ancêtres étaient idolâtres[6]. Puis progressivement, on doit se faire de plus en plus explicites sur les miracles qui ont eu lieu en notre faveur[7]. Ce même déplacement de la relation qui s’est produite entre le peuple d’Israël et Dieu, doit être reproduite lors de la soirée de Péssa’h : « On doit se comporter comme si on était sorti soi-même d’Egypte » disent tous les juifs de l’exil depuis des millénaires !

C’est que la sortie d’Egypte vise peut être une réalité socio-politico-historico[8]…mais surtout la réintroduction d’une relation à Dieu sous le sceau de la liberté, une relation sans contrition, avec liberté et responsabilités. C’est aussi, me semble-t-il, le sens de l’affirmation que c’est Dieu –ni un ange, ni même Moïse dont le nom ne figure pas dans la Haggadah- qui a délivré les juifs de l’Egypte : c’est avant tout de la relation entre Dieu et les hommes dont il est question.

Franck BENHAMOU

[1] Seuls les corps souffrent.

[2] Commentaire sur le Midrash Rabba.

[3] Dire que Dieu est "en détresse" est une façon métaphorique de s’exprimer.

[4] C’est l’idée de Dieu qui est en souffrance ou en détresse chez les hommes lorsque Israël est dans la peine.

[5] Car nul ne peut voir Dieu et vivre.

[6] Rappelons que l’idolâtrie est souvent stigmatisée comme un avilissement de la condition humaine dans la Bible, un nom le rappelle : le Baal-propriétaire est celui d’un dieu.

[7] Voir TB Pessahim 116a. Rav et Chmouêl débattent pour identifier le contenu précis de cet état « de basse extraction » des juifs. S’agit-il du fait qu’ils aient été esclaves en Egypte ? À moins que ce ne soit leur origine idolâtre ?

[8] Dépassée et sans aucun intérêt pour le juif actuel vivant bourgeoisement en démocratie « libérale ».

-

Cachez-moi ce vice que je ne saurais voir

- Le 30/03/2014

Cachez-moi ce vice que je ne saurais voir !

(parasha Metsora)

Les Sages du Talmud et du Midrash ont vu dans les plaies frappant le Metsora l'indice d'une dégénérescence morale, repoussant sans ambigüité la corrélation entre la tsaraat et la lèpre, ou toute autre maladie contagieuse.

Jusqu'ici rien d'étonnant. Il n'est pas rare que les Sages se libèrent du sens littéral (pchat) en s'appuyant sur une exégèse des versets leur permettant de dégager un message profond, parfois même à l'opposé du sens premier (drash). Cependant lorsqu'on étudie le texte de la Torah avec ses commentateurs, on retrouve bien souvent des spécialistes du pchat qui tentent d'expliquer le texte en le remettant dans son contexte, sans mentionner son interprétation talmudique ou midrashique. Ce sont les pachtanim. Parmi les plus connus nous pouvons citer Ibn Ezra, le Rachbam ou le Sforno. Or en l'espèce, ces derniers acceptent la lecture midrashique de notre Parasha[1]. Même le Rambam, dont la réputation de rationaliste n'est plus à faire, admet explicitement que la tsaraat est la conséquence du lachon hara, la médisance, du moins lorsqu'elle s'étend aux vêtements et aux maisons après avoir frappé l'homme[2].

Le processus de purification du metsora se fait par l'intermédiaire du Cohen, de même la déclaration de son impureté s'établit-elle par l'intermédiaire de ce dernier. Le Cohen est associé au culte, il n'est pas un médecin. D'ailleurs à aucun moment la Torah ne fait-elle référence à certaines maladies contagieuses qui rendraient l'homme impur. Une personne malade peut rentrer dans le Temple. Un metsora ne le peut pas. Autant d'indices, et nous ne sommes pas exclusifs, qui indiquent que la cause du mal est plus profonde, qu'il faut la chercher à l'intérieur de la personne touchée et non dans des éléments lui étant extérieurs.

Tout se joue autour de cette impureté qui éloigne, et de ce processus de purification qui rapproche. De manière générale, l'impureté n'est pas liée à la faute. Elle peut l'être, mais telle n'est pas son explication première. Celui ayant été en contact avec un cadavre devient impur. Il n'a pourtant commis aucune transgression. Il existe également certains cas, à propos du metsora, dans lesquels aucune faute n'a été commise. En effet la Michna enseigne que tous les juifs peuvent être atteints par la plaie de tsaraat (Negaïm 3, 1). La Guemara précise que même un enfant d'un jour est concerné (TB Arakhin 3a). Il existe donc plusieurs degrés de touma (impureté), profondément différents les uns des autres.

La différence ne s'exprime pas uniquement dans la cause de l'impureté, mais aussi dans ses conséquences. Certes, l'individu frappé d'une impureté doit s'éloigner, mais l'éloignement du metsora est total. Il ne peut même plus rester avec le reste du peuple. Le verset vient explicitement indiquer sa mise à l'écart (Vayikra 13, 46). Les Sages du Talmud y voient une nouvelle fois une cause morale : "Puisqu'il a séparé par la médisance l'homme de sa femme et l'homme de son ami, lui aussi sera séparé [des autres]" (TB Arakhin 16b).

La question s'impose alors d'elle-même : Pourquoi l'enfant metsora est-il lui aussi mis à l'écart, alors que son jeune âge ne lui permet pas de médire et de semer les graines de la discorde au sein de la société ?

Il nous semble qu'il faille chercher la réponse dans le regard des autres. Même s'il n'a rien fait, l'enfant metsora, par son aspect physique, rappelle la cause de la faute. La société se couvre d'un voile opaque, quasi-totalitaire, afin d'éviter l'implosion. Ce qui rappelle la médisance, et au-delà la fracture sociale, doit être mis à l'écart. On se détache du mal pour ne pas s'en imprégner, comme si la moindre allusion aux vices moraux provoquait dans l'esprit humain un désir de s'y soumettre.

La fabrication de tabous sert de protection primaire. On n'y pense pas donc on ne fait pas. Une telle vision du monde correspond-t-elle à une société évoluée, exigeant de ses membres une remise en question constante ? Nous ne le pensons pas. Depuis la destruction du Temple de Jérusalem, la loi du metsora ne s'applique plus. Cette situation historique peut être perçue de deux manières différentes :

-On peut considérer que la proximité avec Dieu n'est plus la même qu'auparavant. Le degré moral du peuple ayant diminué, il serait illusoire d'autant insister sur les vices moraux, alors que des transgressions flagrantes se produisent continuellement chez les Bné-Israël.

-Mais on peut aussi considérer que Dieu accorde une nouvelle autonomie à son peuple, semblable à celle que les Sages ont acquis par rapport aux prophètes. La réflexion et l'interprétation ont remplacé la répétition d'ordres directs. La complexité constructive a remplacé un mode de communication sommes-toutes assez primaire entre Dieu et son peuple. De la même manière, la disparition de la loi du metsora a fait exploser les tabous. Le perturbateur n'est plus mis à l'écart, nous le côtoyons et nous devons nous confronter à lui. Il nous rappelle nos vices et nous lui rappelons les siens. L'exercice est aujourd'hui bien plus périlleux, mais il a ce mérite de faire de nous des personnes pensantes.

Yona GHERTMAN

[1] Le Rachbam et le Sforno sont explicites dans leurs commentaires sur Vayikra 13, 2. Dans son commentaire sur le chapitre 13, Ibn Ezra présente d’abord la tsaraat comme une maladie, avant de se ranger à la thèse talmudique dans son commentaire sur le verset 45, au sujet des plaies s’étendant aux habits. Notons tout de même que le Ralbag fait exception, puisqu’il n’aborde le sujet qu’en termes médicaux, même en ce qui concerne les plaies sur les habits et les maisons.

[2] Guide 3, 47 ; commentaire sur la michna Néguaïm 12, 5 et fin de Hilkhote toumat tsaraat.